|

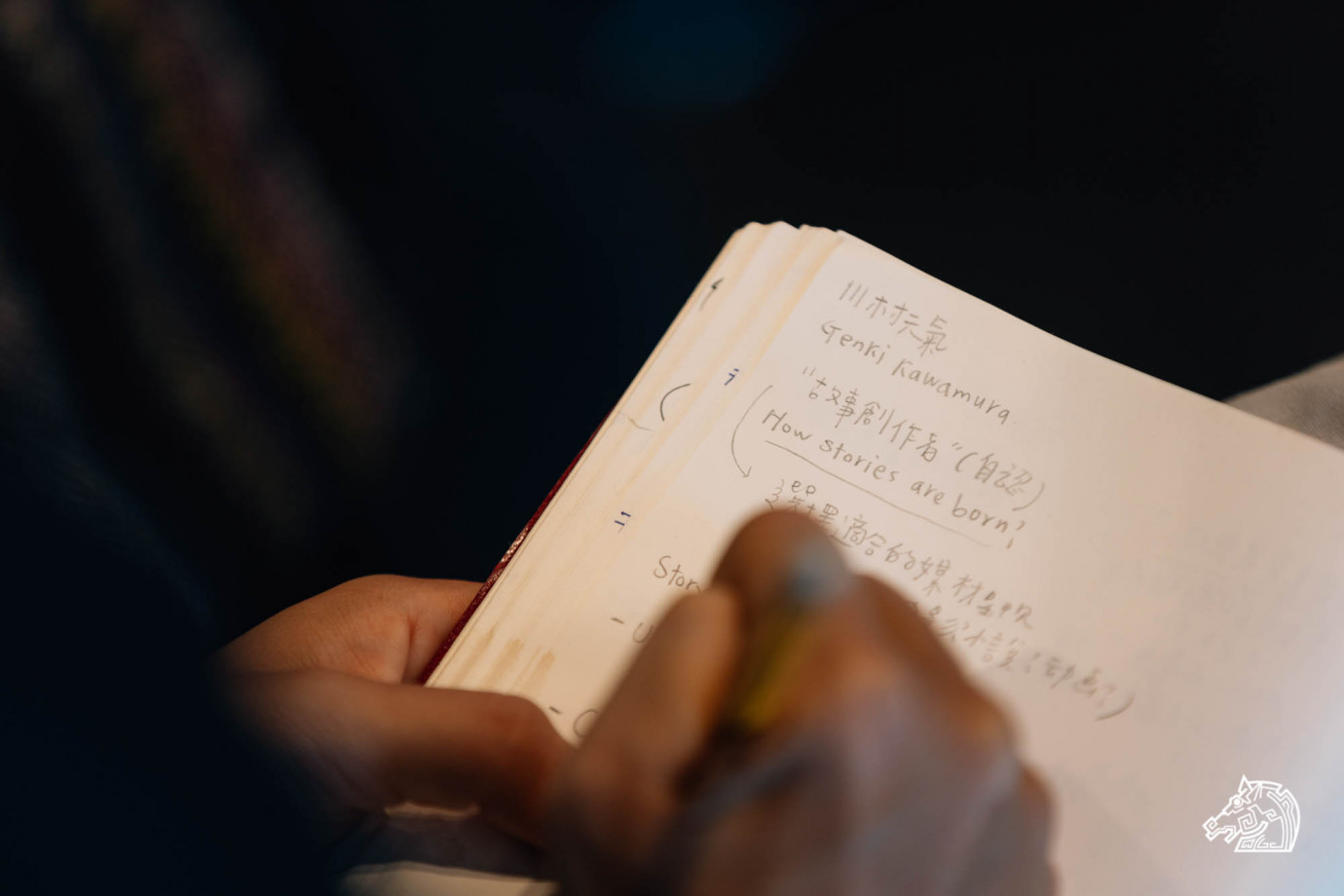

川村元氣KAWAMURA Genki

|

2023-12-06 |

川村元氣,製片人、導演、編劇。上智大學新聞系畢業後進入東寶電影,首度企劃電影《電車男》締造十億台幣票房佳績,接續製作《告白》、《惡人》等跨越類型之作,協助新海誠打磨出《你的名字》等全球暢銷動畫電影,更讓細田守《未來的未來》登上角逐奧斯卡及金球獎最佳動畫之列。其亦以小說〈如果這世界貓消失了〉跨入文壇,多本著作皆獲電影改編,初執導長片《百花》更榮獲聖塞巴斯汀影展最佳導演獎項。全能型製片人與創作者,迄今累積超過三百億台幣的全球票房,首度監製劇集《舞伎家的料理人》掀起全球京都旅遊潮,最新製作電影《怪物》更奪得坎城最佳編劇殊榮。

時間:2023年11月19日(日)10:00 - 12:30

地點:臺北文創大樓14樓文創會所

講者:川村元氣 KAWAMURA Genki

文字記錄:林志濤

攝影:蔡耀徵

大家好,我是川村元氣。昨天李滄東導演的大師課我也有來聽,李滄東導演是我當初想要進入電影圈的其中一個原因,所以能看到他,我相當感動。當然我在學生時期也常看楊德昌導演、蔡明亮導演等人的作品,今天來此分享經驗,我覺得非常榮幸。昨天因為太感動了,我就忍不住發照片給下禮拜要來的妻夫木聰跟滿島光。兩位看到現場的樣子,發現原來大師課的會場這麼大,便開始有點緊張的感覺了。我聽說今天參加大師課的人,蠻多是台灣的年輕電影工作者及線上的從業人員。所以在這裡分享經驗,也比平常更緊張一點。我今天是抱持著也許今後有機會可以跟在場的某些人合作的心情來分享。今天準備了一段影片,先跟大家介紹一下我之前參與過的製作。

(播放作品集錦影片)

很開心我的作品幾乎都有在台灣上映過,也都蠻受青睞。今天要跟大家介紹的案例,也許也有大家曾經看過的。除了影像作品之外,我還有創作小說,這幾本目前在台灣都有發行中文版。昨天接受訪問時,記者問說我常被稱是全能型的創作者,又當電影製片、導演、編劇、又寫小說,你到底怎麼辦到的?如果要說明自己的工作,我都會講自己是「說故事的人」。一個故事要拍成劇情片還是動畫片,適合小說文字或影像,我總是會去思考它最適合用哪種媒材呈現。今天我會跟大家分享在故事發想之後,我會如何進一步開發與執行。現場應該有很多想拍電影或正在拍電影的朋友,其實只要手上有一個好的故事,一定有機會發展為好作品,希望我的經驗能提供各位作為參考。

先簡單自我介紹一下,我1979年出生在日本橫濱,現在44歲。我參與過很多電影的製作,第一部擔任製片的電影作品是《電車男》(Train Man),當時我26歲。現在已經做了16年左右的電影,是枝裕和導演的電影《怪物》(Monster)是我參與的第43部作品。我很幸運,作為電影製片的起步比較早,同一年在拍《告白》(Confessions)和《惡人》(Villain)這兩部片時,我才剛好30歲。《你的名字》(Your Name.)是36歲時的作品。初期是以真人電影起步,後面較多是動畫作品。世界上好像很少製片是真人和動畫兩種類型都接觸的,我今天也想分享一下我在跨類型的製作當中學到的事。

小説目前已經出版了五本,除了最新的《神曲》之外,目前都已在台灣出版官方中譯版。出版第一本小說作品《如果這世界貓消失了》時是32歲。仔細想一下,投入小說創作也已經十年左右了。今天的後半段,我也會談一下《百花》。這是我自己寫小說,並由親自改編劇本並擔任導演的作品,我會把整個過程跟大家分享一下。

普世性與當代性 發現與發明

在我心中,自己創作小說,然後自己影像化的代表就是李滄東導演。昨天聽完他的大師課也學到很多,今天也會順便聊一下我的感想。我覺得在故事開發上,分成兩條比較大的線。第一個是「普世性」,第二個就是「當代性」。普世性就是每個人心中共通的情感。譬如說好笑、可怕、催淚,這些是人類從原始時代就已經擁有的感情,通常受歡迎的作品都會包含這些來自人類本能的要素。然後下一步要思考,這些原始的情感,為何在2023年的現在被拍成作品,這便要訴諸於它的當代性。這是電影開發最初期需要討論的「主題設定」。我跟是枝裕和導演或新海誠導演在開發期,總是會花很長的時間探討我們為什麼現在要拍這個作品。今年我跟是枝導演帶《怪物》去參加坎城影展,我發覺在正式競賽單元裡的作品,幾乎都能表現出時代象徵與意義。

第二個,我認為暢銷作品的法則,在創作時都來自「發現」跟「發明」兩個階段。大家在開發原創作品時,一定都會先有一些發現,看到某一則新聞,認識某一個人,或者是身邊的經驗。但是光「發現」靈感還無法構成一個企劃,所以接下來就是要著手「發明」。如何讓靈感產生故事結構,如何塑造人物角色,在各種「發明」之下,好故事才會逐漸成形。

常常有學生說想到好主意,拿來給我看。我如果也覺得不錯,我就會說:「這個不錯,那你再給我另一個你想拍的企劃」。有個學生在一個星期後,真的又拿了一個新的企劃給我,連劇本大綱都寫好了,然後我又跟他說:「再給我一個」。他很努力在一個星期之後又生了一個新的企劃給我。現在我手頭上有三本他寫的企劃案,一個是殺人懸疑、一個是科幻、一個是愛情故事。那個學生問我:「請問我該拍哪一個比較好?」然後我跟他說「把這三個企劃結合成一個故事來拍吧!」通常學生聽到這裡都會露出絕望的表情。不過很多暢銷作品都是這樣創造出來的,同一個人的創作,一定都有某種程度的共通點。有時候把四、五個點子合在一起,反而才能找出自己的原創性,創造出結構夠完整的故事。所以「發明」這個部分,就如同我跟學生之間的互動,如何把腦中的想法組織成形。

《告白》人性的惡意與娛樂效果

《告白》這部片是十年前、我32歲時擔任製片的作品。這是改編湊佳苗所寫的同名小說,一個非常驚世駭俗的作品。故事講述松隆子所飾演的國中老師,她年幼的女兒在校園中遇害,因此展開一連串的報復行動,甚至在學生的飲料中注入愛滋患者的血液。如果直接按照原作拍出來,觀眾可能看得很痛苦,也無法在電視上播放,所以電影公司對這個案子保持觀望的態度。我在開發這個企劃案的時候,其實蠻多同事和高層表示反對的意見。大部分人覺得這麼殘酷的事件,誰會把它當成一個娛樂作品去看?如果用普通的方式拍出來,可能真的會如大家所擔心的那樣,所以我決定要拍成像MV的樣子。

取得原作的翻拍權後,我找了中島哲也導演,因為他的作品風格是非常瘋狂且色彩絢爛的路線。我之所以要開發這個案子,是因為在原著中「發現」人類的惡意。惡意是一個很有普世性的東西,不管是現代常常發生的霸凌或恐攻事件,只是當時還沒有人把它轉化成娛樂作品的題材。現在暗黑題材成為很主流的類型了,反過來看在早期就把這個概念寫成小說的湊佳苗很有勇氣,因此我決定把主題設定成「人該如何面對惡意」。

發現之後就是「發明」,如何把主題執行成有趣的內容呢?我心中設下的其中一個目標是「不要happy ending,但要很有娛樂效果」。故事本身起於一個小事件,之後的情況逐漸變糟,最後結束在最糟糕的狀態下,因此我要把這個惡化的過程塑造成娛樂作品。我覺得在處理負面的題材時,很多人會期待後續出現救贖,或是事態漸漸好轉,但是我一開始就決定絕對不能順著大家的意。觀眾看到結局,一定會期待出現一絲希望,可是最後真的就結束在最糟糕的狀態。這種意外的安排,如果能引起討論,就能刺激到票房。至於如何要執行出來呢?在影像上仰賴中島哲也導演的個人風格,在表演上松隆子身為女主角的表演相當吃重,也請了Radiohead來幫製作音樂。最後三者融合起來,表現出複雜的人性面,也創造出如同MV一般不同以往的娛樂作品。

《你的名字》集體心理創傷與新舊世代的團隊組合

接下來是動畫作品《你的名字》,我想大家都知道新海誠是一個非常有才華的導演。不過在《你的名字》之前,他大部分的作品是短篇動畫。其實我在20年前就認識新海誠了,當時我才23歲,還沒拍《電車男》,只是一間電影公司的員工。那時看了他發表在網路上獨力完成的短片作品《星之聲》(The Voices of a Distant Star)後,驚為天人,所以就一個人跑去見他。但是只有獨立製作經驗的短片動畫導演跟一部片都還沒有開發成功過的電影製片也難以合作,因此我們在各自的領域累積經驗,我製作了多部真人電影,他挑戰了長片的創作,直到16年後,當我們終於有機會合作時,做的第一部作品就是《你的名字》。

好像上輩子的事情(笑)。新海誠導演當初在聊這部片時,他說中篇跟短篇作品可以靠故事本身支撐,但如果要發展成長片,主題性就變得非常重要。我們有討論過要不要改編村上春樹的作品,可是後來覺得既然要一起做,還是想開發原創的作品,在主題方面,時機上蠻適合探討日本人在311大地震災後的情感創傷。我們想要描寫的並不是地震受災戶的心情,而是在電視看著這一切發生卻無力挽救任何狀況的大部分群眾。我本身在災後有捐款,也有去災情慘重的地方當義工,即使如此,也只能看著被海嘯摧殘過的城鎮,心中閃過一絲「還好不是自己」的慶幸,同時感到深深的無力,以及很多後悔與複雜的情緒。現在日本與世界各地依然有類似的天災人禍,包括烏克蘭的戰爭也是同樣的道理,這種只能眼睜睜看著天災人禍發生的大眾心理創傷,也許是我們可以描寫的主題。當然表面上還是會包裝成娛樂作品,但是在作品核心想要探討的主題,如果沒辦法踩到一般人的痛處,我認為就很難被大眾所注目。

在執行上,我採取了兩種方式,第一個是讓新海誠這位新銳的動畫創作者,跟與宮崎駿長期合作的作畫導演安藤雅司(Ando Masashi)合作。日本新舊動畫創作者碰撞出的火花,也許可以讓這個作品更有厚度。我是很喜歡創新的製片人,可是我發現在做一些新的嘗試時,找來的團隊會容易集中在年紀差不多的年輕世代。因此我現在一定會在組織團隊時,邀請熟知傳統技能的資深創作者進來,讓他們可以帶領大家,也趁機把經驗與知識傳承給下一個世代。另一個執行重點就是,我請了日本知名搖滾樂團RADWIMPS,他們不僅製作了電影主題曲《前前前世》,還包辦了整部電影的配樂。從那個時期開始,我喜歡去找沒有做過電影的音樂人來參與電影音樂的製作,比如魚韻樂團(Sakanaction)或Perfume的製作人中田康貴(Yasutaka Nakata),給電影帶來一些新的可能性。

其實在製作《你的名字》之前,我剛寫了自己的第一本小說作品〈如果這世界貓消失了〉。創作小說時,我發現寫到高潮的情節,腦中會浮現希望這裡有配樂進來的念頭。當然小說不可能出現配樂,這是電影的特權,原來音樂在電影裡面是如此畫龍點睛,這麼理所當然的事情,我直到寫小說之後才開始重視。介紹RADWIMPS給我的是岩井俊二導演。他在十年前找我跟主唱野田洋次郎一起吃飯。我本來就覺得野田寫的歌詞跟新海誠的動畫調性很接近,所以當在製作《你的名字》的初期,我就在想新海誠的影像加上野田洋次郎的歌詞,一定會讓作品的力量加倍,因此找他來參與音樂製作。我後來製作電影作品,常常把如何結合影像跟音樂當成自己的一大課題。《你的名字》正在談好萊塢的翻拍版,擔任編劇的是J.J.亞伯拉罕(J. J. Abrams),跟他討論如何改編《你的名字》也帶給我很多刺激。

我後來跟新海誠導演接連合作《天氣之子》跟《鈴芽之旅》,這三部的主題都是環扣在災後創傷上,每一個作品隔了幾年,所以我們都會配合時代重新討論主題該如何調整。《鈴芽之旅》為何會把主題設定為「關門」這個動作呢?首先我們決定要拍走遍日本列島各地的公路電影。通常公路電影這種類型,尤其是以青少年為主角,題材很陽光、很有希望。可是我們在討論後會覺得現在的青少年的心態可能不太一樣。他們要面對眼前堆積如山的負面遺產,背負上個世代的大人留下來的傷害,這些可能讓年輕人感到步履維艱。所以我們在主題設定上,不是展望未來。而是先把過去那些負面遺產或天災人禍造成的創傷,一個個收拾、放下、關起來,這樣才能面對未來繼續往下走。《鈴芽之旅》有進入柏林影展的正式競賽單元,我去參加柏林影展時強烈感受到,雖然內容設定在日本國內,但這樣切身的主題反而擁有更強烈的普世性,對全世界的觀眾引起共鳴,這點是我今後創作會繼續重視的觀點。

《怪物》從《龍貓》的架構與《羅生門》的視角而誕生

接下來講《怪物》。先確認一下,看過《怪物》的人舉手(約八成學員舉手)。因為在不暴雷的情況下要解釋這部片有一點難,所以只能先跟沒看過的人說聲抱歉,我就當作大家都看過了。這部片的靈感起源,是我跟編劇坂元裕二討論到底世界上什麼存在才是怪物?這部片很多人都以為它是以坂元裕二當編劇,是枝裕和當導演,坂本龍一當音樂的豪華陣容為前提。不過事實上不是這樣。我趁這個機會跟大家解釋一下,這整個企劃的開發過程。

一開始是我在五年前有機會去到坂元裕二的家裡,那時候應該是他創作《花束般的戀愛》(We Made a Beautiful Bouquet)之前。我是抱持著想要合作的心情去跟他見面,可是那時候手上沒準備任何案子。我想大家都知道,坂元裕二先生是日本非常有名的編劇,尤其是在電視劇上有非常多知名的作品,譬如說《四重奏》。我聽著夏日轟隆的蟬鳴,在森林裡邊走邊想要跟他談什麼,這個情境令我突然想到聯想到宮崎駿導演的《龍貓》(My Neighbor Totoro)。之前跟細田守導演合作時,有聽他說《龍貓》本來是三集三十分鐘的電視動畫。從這個角度來看,可以發現它真的分成三個段落,第一段就是小梅一家人搬到鄉下去,姊妹一起探索新家;第二段是走進森林,發現了龍貓;第三段是小梅去找媽媽然後迷路之後的事。聽說會採取這種形式,是因為宮崎駿是拍《紅髮安妮》等電視動畫出身,30分鐘是他最擅長駕馭的長度,所以《龍貓》就運用了拍電視的經驗去組織故事結構。想起《龍貓》的背景,我突然覺得跟坂元裕二也能從這個方向著手。後來跟坂元先生聊天時,他果真提到兩個小時的電影劇本常讓他傷透腦筋,所以我就說沒有關係,請寫三集45分鐘的故事,這種架構是他比較善於駕馭的。

所以案子是從架構開始誕生的,我們有了三段45分鐘的架構,接下來要想放入什麼題材最有趣。那時候第一個想到的是黑澤明導演的《羅生門》(Rashomon),《羅生門》是針對某個事件,由各種不同的視角去探索真相。現代有什麼東西可以套用《羅生門》的形式呢?後來想到日本之前實際發生的某起社會事件。我簡單說一下,九州那邊的學校有一個非常熱心教學的男老師,有一天某個學生的媽媽來到學校,很生氣地說男老師打了自己的兒子,然後指控他是暴力教師,害小孩嚇到不敢去上學。但是學校一直沒有正面回應媽媽的控訴,後來媽媽決定把事情鬧大,四處投書給媒體,最終許多主流的媒體都下了「九州小學暴力教師」之類的標題大肆地報導這個事件。不過事後抽絲剝繭地去調查真相之後才發現,那個媽媽在說謊,小孩在配合媽媽演戲。我跟坂元裕二都對那個事件印象都很深刻,到底是誰在說謊?為什麼要說謊?週遭的人為何有那些反應?然後我們決定運用這些疑問。

那時就跑出了「怪物」這個關鍵字。也許在媽媽的眼中男老師是怪物;在老師的眼中媽媽是怪物;在小孩的眼中媽媽跟老師或全世界的大人都像怪物。就算故事中沒有任何一個壞人,但是大家都秉持著自己心中的正義去跟自己認定的怪物搏鬥,我覺得現在社會上存在著非常多類似的議題。仔細看現在網路上那些發言,許多謾罵不是出於惡意。通常罵得最兇、偏見最嚴重的,都是基於自己的正義,覺得自己是對的,很少人會意識到自己就是壞人。從別人的角度看自己的正義,某些時候會看起來像怪物。我們把這種感觸發展成故事,讓它發生在平凡的小鎮,而且是人際關係最單純的小學裡面。回到剛才所說《羅生門》的形式,我們把故事分成三段,一個是媽媽的視角,一個是老師的視角,另外一個是小孩的視角。從不同觀點的三幕去講同一件事情,重複提問「到底誰是怪物」,如此整合了故事的主題和形式。

在劇本出來之後,開始想導演要找誰。最先考量的是,小孩是這個故事的靈魂人物,我覺得全世界最會導小孩戲的導演就是是枝裕和,因此決定去邀請他加入。所以這真的不是以黃金陣容為前提的企劃,而是按照作品的需要,先跟坂元裕二創作劇本,然後由劇本去挑選導演,找上了是枝裕和。是枝導演看了劇本覺得很有興趣,才點頭要參加。大家都知道是枝導演喜歡邊拍邊剪,他在順剪時就先放了坂本龍一的音樂進去,大家在電影結尾聽到的那首曲子,在是枝導演在初剪的階段就放上去的,那首是坂本龍一以前寫給女兒的曲子,本來就是一首獻給孩子的音樂。這次我們拜託坂本龍一以那首曲子為範例,幫片中的兩位孩子創作音樂,當時他的身體狀況已經不是很好了,拒絕過一次。但是我們把初剪的片段寄過去,他看了之後就坐到鋼琴前面,馬上創作一些曲子交給我們,沒想到變成他最後的作品。

雖然乍看之下端出來就是豪華陣容,實際上完全是順著作品的需求,先有「發現」再去「發明」的成果。《怪物》問世後在全世界獲得不錯的迴響,據我所知在台灣的票房也不錯。現在回想起來,《怪物》的起源就是五年前我什麼也沒想,去了坂元裕二家跟他說,我們來拍一部跟《龍貓》一樣的片子好不好,也許項目開發就是這麼一回事。仔細想想龍貓也是一種怪物啊!

在拍攝《怪物》的時期,我有幸跟是枝裕和導演合作另一個由日本漫畫所改編的Netflix原創劇《舞伎家的料理人》。在京都那邊有一種叫做「屋形」的住宅,是專門供給舞伎的宿舍。《舞伎家的料理人》說的便是在她們居住環境裡面發生的故事。在她們的世界裡,要稱前輩為姐姐,老闆娘要叫媽媽,那是完全只有女性存在的世界,雖然互相沒有血緣關係,稱號上卻是擬態家族的狀態。我覺得最適合拍「沒有血緣關係的家人」的導演,一個是小津安二郎,另一個就是是枝裕和,所以這部片我們找了是枝裕和擔任導演。除了上述的主題,我跟是枝裕和導演都很愛美食。聽說是枝裕和導演每次來台灣,都吃飽喝足再回去。我這次來台灣,好像也已經重了兩公斤左右。昨天去夜市逛了一圈,一開始就已經連吃了四家店,覺得自己有點瘋狂。京都跟台灣一樣是美食之都,有非常多好吃的東西。因此這齣劇中同時有京都、美食以及上述的擬態家族等多重元素。

《如果這世界貓消失了》 得到之前會先失去

接下來想跟大家談一下小說創作的事。我創作的第一本小說是在32歲所寫的〈如果這世界貓消失了〉,故事敘述一名三十多歲的男子,被告知自己得了腦瘤,壽命將近,他必須讓世界上幾個東西消失才能換取多活幾天。這本小說有翻拍成電影。

我自己很喜歡貓。不過這個故事的靈感起源並不是因為貓,而是某一天我掉了手機,當下我不知道該怎麼辦,總之找到現在街上為數不多的公共電話,想跟公司講一聲。可是當我要打電話時,發現自己記不得任何一個人的號碼,包括我的父母、朋友、公司的電話全部都想不起來。我當下發現原來自己把全部的記憶都寄託在手機上面,它幫我記住所有的事情。後來我決定先回家,找找看有沒有辦法連絡上誰。在回程的電車上,平常會利用移動的時間回訊息和信件,可是那天沒有手機,我沒有事情可以做,所以我就坐在位置上看窗外的風景,結果看到東京市區的正中心出現了一道彩虹。我心想「哇!彩虹耶!好難得!」此時不經意地看了一下有沒有其他人發現彩虹,沒想到整個車廂除了我以外,大家都在低頭滑手機。我能夠看到這道彩虹是因為掉了手機,當時我領悟到也許想要「得到」之前,必須先面對「失去」。

還有另一個靈感來源,來自我那段時期經常思考生死的事,無論是311大地震或美國911恐攻,都讓我忍不住思考如果自己突然死掉會怎樣。以及在寫書的五年前,我的叔叔因為腦瘤過世,這個主角的原型是我的叔叔,他過世時才42歲。叔叔是一個柔道家,在我的印象中非常強壯,當他知道自己長了腦瘤後,突然變得很脆弱,聯絡我說可不可以兩個人私下聊一聊。他平常非常疼我,我也非常喜歡他。我們見面時,他已經動完腦部手術。化學藥品導致他的頭髮全部脫落,瘦得不成人形,跟我原本認識的他完全不一樣,我也感受得到他不久於人世了。他哭著跟我說:「如果我走了,你會馬上忘記我吧」。我安慰他說絕對不會,但是叔叔還是很堅定地跟我說:「沒有!這世界就算少了我,明天的太陽還是一樣會升起,大家很快就會把我忘記」。

叔叔在那之後的兩個月左右過世,我在澀谷一帶接到他過世的消息。他過世之後電車還是一樣運行,太陽一樣升起,行人一樣忙碌。我心想也許世界真如叔叔所言,少了他並不會改變。叔叔的那段話一直留在我心中,五年以來久久難以釋懷,後來回想起來,寫小說的動機可能是為了要找出答案。也可以說這本小說就是去探討包括生命在內,那些會消失的東西。

故事的原型是出於我的私體驗,但要把它創作成一個故事,還是需要客觀冷靜的「發明」。因為我是基督徒,對於「消失」的概念,首先想起聖經創世紀的篇章。那個是上帝花了六天的時間創造出世界,然後在最後一天星期天休息。所以我決定把故事設定成一個不久於人世的男人,花了六天的時間,讓他認為很重要的事情一個一個消失之後,在第七天迎接人生的終點。另外,身為一名電影製片,我仔細想過自己為何要用文字創作。當時我就先決定這次要做影像做不出來,只有文字能辦到的東西。譬如這個書名〈如果這世界貓消失了〉為例,這很難用影像拍出來,可是讀者對文字能輕易有所想像。昨天李滄東導演也有提到,小說是在讀者腦中完成的東西,我覺得他講得非常正確。反倒是如果以電影創作者的角色去思考如何把「世界上的貓消失」拍出來,就要訴諸有足夠說服力的影像,才能讓大家相信。因此文字創作是非常適合描寫「缺席」及「缺憾」的媒材,我第一本小說就想把這個一直惦記我在心裡的想法寫出來。

仔細想想,李滄東導演的《燃燒烈愛》是改編自村上春樹,故事主角去尋找應該要卻沒有被燒毀的溫室,或是不存在的貓咪,這種描寫「不存在」的視角,也許就是我想寫的東西。這本小說目前在28個國家發行不同語言的版本,已經賣了200萬本左右,但是一開始的靈感只是我掉了手機,所以我覺得從掉手機,到寫出一本小說,後面還翻拍成電影,這個過程就是做項目開發最有趣的部分。

〈百花〉由「缺陷」形成獨一無二的風格

接著談談我的第四本小說〈百花〉,這本書的靈感來源有兩個,第一個是我的奶奶,她罹患了失智症。某一次我隔了一年去拜訪她時,她突然問我說:「你是誰?」正常人應該會蠻難受的,但畢竟我是做創作的,我很想瞭解奶奶的腦中是如何運作的。所以從那時開始,我頻繁地拜訪奶奶,一直跟她大聊往事。某一天我跟奶奶提到以前某次一起去海邊釣到大魚的事情。當時奶奶連我的名字和長相都記得不清楚了,但是她卻馬上指正我們去的是湖邊不是海邊。我當下還認為奶奶連記憶都錯亂了,有點難過,為了證明給她看我們去的是海邊,於是我去翻放在奶奶家的相本,結果奶奶才是正確的,照片上的地點是湖邊。這就是一種「發現」。我發現自己的記憶並不明確,甚至會出錯,記憶會因人而異這件事,是一種很神祕的現象。

另一個毫不相關的靈感來源,我有一陣子經常與理工、土木、醫科等有理工科背景的人士對談,其中我最有興趣的是研究AI人工智慧的學者。當時很多人擔心有一天人類的工作會人工智慧取代,所以我問那個學者說「為什麼想要研發出人工智慧?」他回答說:「我們就是想製造人類!」我就問說:「人類要怎麼製造?」他說你就餵給電腦吃很多記憶,譬如要讓它學會圍棋,就是給它看很多棋譜。因此我發現在那種學者的眼中,人不是由肉體,而是由記憶所構成的。然而身為創作者又浮現出一個假設,人類的個性也許不是累積出來的,而是由「缺陷」形成獨一無二的風格。例如要做一個AI畫家的畫,可以先把畢卡索和莫內等畫家的作品餵給電腦吃,它形成宛如記憶的資料庫之後,再把紅色都抽掉,如此一來,它要用其他既有的元素去填補紅色的空缺,因而產生原創性。

個性和風格也許是來自於「記憶的缺陷」,這對我而言是一個很大的發現,接著就要用「發明」把上述兩點發展成故事。首先是想像奶奶眼中看見的世界。譬如失智症讓她出現徘徊的狀況,我試著用文字去描述她發生徘徊的情境,即使走在同一條路上,文字敘述卻刻意替換不同的語彙。另外就是記憶因人而異這點,明明同一件事情,每個人的記憶卻不盡相同,這點真的蠻神祕的,所以我就把它處理成故事的懸疑性。最後寫出了〈百花〉這本小說,目前在世界各地包括台灣已經有11個不同語言的版本,這個故事我也很想要把它影像化,所以後來有拍成電影,是我自己改編劇本,也是我的第一部導演的電影長片。

談一下《百花》翻拍成電影的過程,雖然是我自己的創作,可是影像化的過程並不容易。首先要拍出失智症患者眼中的世界,需要比較特殊的呈現方式。因此我把其中一個目標設定為,如何把「記憶」這種眼睛看不到的東西,透過聲音、顏色、構圖,以及演員表演,呈現在觀眾眼前。具體而言,我後來採取每一場戲都是一鏡到底的長鏡頭,因為我們實際的人生是沒有分鏡,也無法剪接的。例如我現在正在跟大家分享經驗,可是腦中突然跳出昨天在夜市喝的花生湯,心想好想再去一次,可見人的大腦很複雜,眼前看到的和腦中想的情境不見得要一致,把腦內運作想辦法拍成影像好像會很有趣。

另一個執行要點是用「聲音」去表現記憶。我在音樂上選用了大家耳熟能詳的古典樂,然後改編那些巴哈、舒曼等人的名曲,試圖以變形的旋律呈現出記憶。剛剛在預告片裡面出現的就是巴哈的經典名曲,大家耳熟能詳的旋律在後段逐漸變形,象徵記憶的崩壞。此外,我有許多動畫電影的製作經驗,因此在影像創作上導入了動畫作品常見的「色彩設定」,為每一個角色賦予一個主題色。譬如說媽媽的角色,她只穿黃色的衣服,年輕時穿比較深的黃色,然後隨著年老,記憶流逝,黃色漸漸變淡,用色彩濃淡去呈現時間的順序。其實在動畫作品中是經常使用的手法,我只是把它套用在真人電影裡面。

在拍這部電影之前,我拍過一部短片作品叫《Duality》,入圍坎城的短片單元,當時好幾位影展的評審對我說,東方人的臉看起來都一樣,分不出來誰是誰。這麼說來,達頓兄弟(Dardenne Brothers)拍片喜歡用無名的演員,主角一直穿紅色的衣服,原來他們也是費了一番心思解決臉孔辨識的問題,而且這樣也不會造成外國人看片的困惑。除了色彩設計以外,我還導入了另一項動畫的手法,現在一起來看看其中一場比較有代表性的戲。

(播放《百花》片段:主角的媽媽到超市買菜)

以上是我奶奶的親身經歷,當時她去超市重複買了很多盒雞蛋回來,我媽看了很生氣,但我很想知道她為什麼要一直重複去拿蛋。如果用電影的角度去思考,就是她腦中的時空被剪接了。實際上的影像呈現就是要想辦法用一鏡到底把過去、現在和未來都放到「現在」這個時空裡面。把不相連的時空串在一起,其實是日本動畫電影經常出現的手法,尤其是今敏或細田守導演等人,我試著將這種手法放到真人電影當中,後來非常榮幸以這部片榮獲塞巴斯汀影展的最佳導演獎,並且在台灣在內的世界各地上映。

〈四月,她將到來〉 戀愛失能的社會與差分邏輯

最後想要跟大家介紹〈四月,她將到來〉這本小說。故事是講述一個即將結婚的男子,收到十年未見的前女友寫來的信。信裡面寫了非常多他們過往戀愛的內容。他看了之後,便開始思考自己好像沒有那麼愛現在的未婚妻。同時,男子的未婚妻在此時失蹤了。接下來的故事便是去探索為什麼未婚妻會失蹤?以及為什麼前女友要在這個時候寫信過來。寫這個小說的原因是,有一次我在跟編輯討論接下來要寫的主題。我印象很深刻,當時編輯跟我聊到最近言情小說都不賣了。為什麼不賣呢?大家對這個主題沒有興趣嗎?我立刻去做一百人以上的田調,結果顯示大家最近都沒有好好談戀愛。台灣應該不一樣吧?(台下說「一樣」)

我還去調查大學生的戀愛狀況,竟然有一半以上的人表示「從來沒有談過戀愛」;再去問已婚的朋友,大部分的人說他們的愛情已經昇華成親情了。我便好奇現在到底還有誰在談戀愛?這就是我的靈感來源。於是我開始設定主題,既然大家都沒有談戀愛,那就來寫一個戀愛失能的世界。剛才提到愛情已經昇華成親情的夫妻,仔細再問問,很多人在學生時期還是有過轟轟烈烈的戀愛經驗,只是現在歸於平淡而已。我運用微積分學的「差分」邏輯,交叉描繪把曾經戀愛過的自己跟已經沒有戀愛情感的自己,也許能從中窺探出一些戀愛的樣貌。另外戀愛本身也是眼睛看不到的,之後如何影像化也是其中一個主題。另外,我經常會思考什麼對人類來說是真正的幸福?是沉浸在戀愛的心情裡面?還是超脫戀愛之後,得到某種程度的自由呢?這也是我創作這本小說的初衷之一。

這本小説比較新,目前翻譯成多個國家的版本,電影版會在明年春天於日本上映。我以編劇的身份參與電影版的製作,導演請了之前拍過米津玄師《Lemon》MV的山田智和導演,台灣的版權好像也賣出去了,大家可以期待一下。

我今天的分享就到此為止。我覺得故事創作、企劃開發是一份非常有趣的工作,可以把人生經驗、生活、不開心的事情,內心創傷、或是自己喜歡的東西透過創作跟大家分享。

【學員提問】

Q:在您過往的製作經驗中,擔任過許多不同的角色,您是如何看待及切換不同的身份?

川村元氣:到底怎麼切換,我也不知道。我對自己人生下的定義就是「我們都很瞭解他人,卻不瞭解自己」。當手中只有一個案子,其實很難全心全意地去完成,同時還激發出很多火花及靈感,我覺得這是幾乎不可能的。我看過很多年輕的創作者,他們都有一個心中非常想執行的創作,可是通常越熱衷於某個東西,便越難走到終點。我在創作小說時,才意識到音樂與演員的表演對電影有多重要;再回去做影像時,反而想到文字很適合描寫「缺陷」,並發現許多只有文字能夠辦到的事。

所以我不會去切換自己的角色,而是同時進行不一樣的東西。在寫小說時思考電影的事,拍電影時思考小說創作,拍動畫片的同時進走下一部真人電影的前期。這些東西都會相輔相成,互相刺激,也能讓我一直保持在非常有動力的狀態。我身邊很多人也是這樣子,譬如是枝裕和導演,他接連去了法國跟韓國拍片,聽說他經歷過跨國合拍之後,發現擔任導演的角色,有很多東西是超越語言和文化的。所以他之後再回來日本導戲,看到很多以往不會注意的細節,這方面的成長在《怪物》裡面就很明顯。

我覺得如果想要找到自己的強項與弱點,可以試著轉換類型、方向,甚至是換一個據點,去做不一樣的工作,可以藉此釐清原本不是那麼明確的想法。看清楚那些東西之後,才有辦法好好分析自己想要做什麼。

Q:請問作為一個製片,如何控制預算以及在案子裡可以影響的幅度到哪裡?是否可以因為預算去限制導演及創作,或者他應該如何支持創作,並在這之中找到一個平衡?

川村元氣:其實我自己的案子,從來沒有想過能在預算之內完成(笑)。所以我通常會另外找一個很會控預算的製片進來(笑)。當然導演、編劇、製片多少都會面臨預算限制的問題,我們也只能把這些設限當作創意上的靈感來源,或許可以舉《怪物》做為例子。最初的第一稿其實長達四個小時。如果要直接拍出來的話,預算絕對是現在的一倍以上。超過四個半小時的《怪物》大家會覺得好看嗎?也許很好看,但是沒有拍出來。我們在刪減劇本時,坂元裕二跟是枝裕和丟了非常多的想法,都是為了解決問題而出現的點子,所以我覺得有些靈感是建立在現實的設限上面,譬如說某些場景沒有辦法拉到預期的場地去拍,或是某些戲的長度要刪減,這會迎接一些原本沒有的想法進來,也許會讓故事更精采。

譬如說想要拍動作片,可是預算不夠,硬著頭皮拍的話一定會失敗。然而昆汀塔倫提諾面對預算短缺的狀況,他的解決方法就是讓故事發生在同一空間裡面,拍攝場景變少了,可是經過了重新架構,不但產生了新的類型,也完成了原本想要拍的東西。面對限制其實應該正面一點,導演、製片跟編劇不是站在對立的位置,大家是一個團隊,可以集思廣益,一起思考如何突破這些設限,才會有加分的可能性。還有我個人認為,講難聽一點的話,如果找不到足夠的資金,那就代表那個企劃案不夠強。

Q:在《怪物》的最後,我們可以看到兩個孩子很純粹地對於性向的探索,在日本動漫中也一直有BL類型。想問日本社會對這件事情的看法?是不是對於LGBT影像化,還是相當嚴格或不願意接受,還不能很平常地去談論類似的議題?

川村元氣:我也覺得在日本的作品裡面對於LGBT及性別的描寫還是比較偏頗,所以這次在編劇的過程中,我們邀請很多相關的組織與當事人,針對議題的部分進行檢視和討論。LGBTQ這個名詞本身存在著很多的族群,在描寫上有很多需要注意的事情。我自己在參與製作的過程中也學到很多。

這次劇中設定的兩個小男孩,他們年齡剛好處於性別自我認同還未成熟之前,比較曖昧不明無法以言語定義的階段。我們覺得如果下太多定義,或是導向關於偏見的議題,那會變成大人眼中的小孩。本片的海報是兩個少年看向觀眾這邊的畫面,這在本片並沒有出現。其實那本來是電影的最後一個鏡頭。我們設定兩個少年逃走之後,最後的眼神是看向鏡頭,直視我們這些大人,可是後來沒有使用那顆鏡頭,而是選擇現在大家所看到的版本,他們一直跑向前方,沒有回頭。雖然我們決定了這樣的結尾,但在故事的主軸設定上,我們很明確地想講述小孩到底怎麼看待大人的世界。

Q:川村先生製作過的動畫電影,是如何募集資金的?有興趣跟台灣的動畫企劃案合作嗎?

川村元氣:如何找資金的問題,好像不該問一個沒有辦法控制預算的人(笑)。我主要負責的是創意的部分,因此我只能盡可能地去充實企劃案的主題、劇本,還有裡面想要傳達的訊息,想辦法讓它看起來很有魅力的案子,也許就能找到更多的資金。譬如說《告白》、《你的名字》及《怪物》,我們現在看到成果還不錯,但這些都是事後論。開端都是完全白紙的狀態,那個階段沒有辦法細談預算的問題。所以我剛剛長篇大論說了兩個小時,這些都是事後論,每部作品都會遇到很多問題,實際上獲得成功了,我才敢在這邊跟大家分享。

我會希望我手上的案子不是我去找錢,而是讓這個案子很有魅力,資金主動搶著進來。如果我變成一個憤世嫉俗的人,成天抱怨案子這麼有趣,為什麼大家都不懂欣賞?這樣就有點不夠專業,像高中生在辦校慶的感覺。我覺得在開發的時候,還是要秉持著創作者的自尊心,讓大家覺得自己的案子夠好,一定有人懂得欣賞。至於想不想跟台灣的動畫公司合作,我其實非常有興趣,我有耳聞在包括中國、泰國等地的亞洲動畫產業越來越興盛,有非常多優秀的動畫創作者,所以我也希望有一天能跟台灣這邊合作,一起開發動畫作品。

Q:在製作電影《告白》時,是先決定方向才找中島哲也導演?還是先找了中島哲也導演才決定方向?在發展企劃時如何讓它更好看,選擇加入娛樂性元素時是如何思考的?

川村元氣:我一開始是對《告白》的原作很有興趣,但是在取得改編權之後,又突然沒有頭緒應該如何拍成一部電影。不過我覺得這樣子很好,這個就代表小說原著很有魅力。如果在看小說時就能想像電影會長怎樣,這個作品不見得在翻拍之後會成功。如果看過原著就知道,湊佳苗老師給四個主角大量的獨白,因此我早就決定翻拍成電影時,不要改成台詞,而是以獨白為中心。當我思考哪個導演拍獨白戲會最有趣,第一個想到的是史丹利庫柏力克,所以影像的調性就做成像《發條橘子》那樣。如果走那種風格的話,在日本最適合的就是中島哲也導演。後來中島哲也導演看了案子也主動提出很多意見,他建議把全片的色調定為成藍色;在視覺上希望白天要拍得像黑夜,黑夜要拍得像白天,我覺得他的提議非常好。

其他的案子也是類似這樣的狀況,在決定要如何去執行一個作品時,不見得是誰先表示意見,通常是像爵士樂的方式,我們去各自的想法弄出來,一起腦力激盪。不過很重要的就是,必須要找到可以適合的合作伙伴,互相刺激之下才會有靈感。我自己在組織團隊時,不會找只講「夏天很熱」的人,那種理所當然的發言無法激發出大家的靈感;我反而偏好會講「夏天很冷」的人,因為我可以思考他為何會這麼說,其中勢必有某種道理。這種有辦法製造疑問,互相給予刺激的人,是我想帶進團隊的人選。

【結語】

剛才在公園散步看到盛開的花,真的非常漂亮。我自己身為一個亞洲人,經常覺得亞洲有好多漂亮的花,其中又特別喜歡櫻花,因為櫻花盛開的期間非常短,我喜歡那種稍縱即逝的美。櫻花的美來自於它的珍貴性,人們為之心醉,沒有人會為了一整年都不會枯萎的假花聚集在外賞花。日本的傳統藝能中有「狂言」,我想引用世阿彌的說法:「花之所以美麗,是因為珍貴」。因此我期許大家可以繼續創作出獨特的作品,嘗試拍出上一代的電影人想不出來的故事和手法,不斷對自己的創作提出質疑,被逼著交出三個企劃也不氣餒,努力交出有自己特色的作品。

我很期待在三年、五年或十年後,有朝一日能跟在座的大家合作,如果在工作上有機會相遇的話,請主動跟我提起,其實當年有來這堂金馬大師課。謝謝。